Supostamente, a Coroa portuguesa teria imposto três séculos de “silenciamento” à sua principal colônia, interditando qualquer prática de impressão durante os séculos XVI, XVII e XVIII no Brasil. Apenas com a chegada da família real, em 1808, foi criada a Impressão Régia que visava atender as novas demandas administrativas da corte entre outros interesses. As impressões foram realizadas por meio de máquinas tipográficas inglesas trazidas nos porões da esquadra de Dom João VI. A tipografia oitocentista ganhou força, portanto, com profissionais portugueses que chegaram junto com a corte (MELO e RAMOS, 2011). No entanto, o português Antonio Isidoro da Fonseca já havia estabelecido uma tipografia no Rio de Janeiro em 1747, ou seja, durante o presumido período de proibição da imprensa no país.

Em contrapartida a esta perspectiva, o pesquisador e historiador brasileiro Jerônimo Duque Estrada de Barros (2022; 2023) questiona alguns aspectos da suposta “lei de silenciamento”. Para Barros, não existiram tentativas efetivas de fundar tipografias, não havendo combate da Coroa a algo que não ganhou força inicialmente. Ademais, não havia uma legislação exclusiva dirigida às colônias, as “leis de censura” e de controle de impressos eram as mesmas para a Coroa e suas colônias, ficando a cargo principalmente da Inquisição até 1768, ou seja, a censura era a norma para todos os respectivos territórios. No entanto, quando as tipografias na colônia começaram a ganhar força, foram combatidas pela Coroa. Por fim, este posicionamento não significa negar que a imprensa na colônia poderia gerar abalos políticos no projeto da Coroa. Mas afirmar que há dimensões políticas da reprodução de impressos específicas segundo os usos que se faziam na época a fim de não cometer anacronismos, articulando-as às noções contemporâneas acerca da censura e liberdade de expressão.

Após um período breve de domínio estatal, a prática teria sido autorizada amplamente, difundindo-se rapidamente (MELO e RAMOS, 2011).

No Brasil Colônia, a escassez de mulheres brancas – atrelada à herança do patriarcado português, que concebia estas como seres inferiores e imbecilizados[1] – reforçou o desejo de homens brancos de controlá-las intelectual, econômica e sexualmente. Uma das estratégias para mantê-las em posição de dependência foi o analfabetismo forçado. No entanto, desde o século XVII, com a introdução de conventos no Brasil, mulheres das camadas privilegiadas poderiam aprender a ler e a escrever ao se tornarem freiras. Mulheres indígenas, africanas e descendentes de africanos não tinham acesso à leitura e à escrita. Inclusive, homens indígenas estranharam a diferença de oportunidades educacionais, promulgadas pelos jesuítas, entre homens e mulheres visto que elas eram consideradas companheiras (HALEWELL, 2012; FERNANDES, 2019).

Em meados do século XVIII, o processo educacional passou a ser gerido pelo Estado, abrindo novas possibilidades, embora ainda bastante restritas para as mulheres. Apenas no início do século XIX, impulsionado pela primeira Constituição do Brasil (1824), o analfabetismo feminino deixou de ser encarado como um sinal de nobreza e moralidade, visto que evitaria amores secretos por correspondência. No entanto, populações negras e indígenas continuaram excluídas do ensino gratuito. Ademais, o acesso de mulheres a disciplinas “racionais” era vetado, restringindo sua atuação em diversos campos do saber (HALEWELL, 2012; FERNANDES, 2019).

No Brasil do século XIX, assim como em alguns países europeus, era comum que as viúvas dessem continuidade aos negócios de seus maridos (para saber mais sobre o assunto, clique aqui). O tipógrafo português Manoel Antônio da Silva Serva (1760?-1819), que migrou para a Bahia no final do século XVIII, editou o primeiro jornal privado do país, Idade d’Ouro do Brazil (1811). Com a morte do empresário português em 1819, sua esposa Maria Rosa da Conceição Serva continuou o negócio junto ao seu genro José Teixeira de Carvalho. Nesta conjuntura, o nome da empresa foi modificado para Typographia da Viúva Serva e Carvalho(MAGALHÃES e COSTA 2019).

René Ogier, editor e livreiro francês, chegou ao Rio de Janeiro em 1826, estabelecendo a Typographia de R. Ogier. Após seu falecimento, o nome da oficina também foi alterado para Typographiados Editores Viúva Ogier & Filho, por meio da qual foi impresso o Pequeno Almanak do Rio de Janeiro: para o anno de 1843, XXII, da Independência e do Império (HALEWELL, 2012; PERUCHI, 2016). Com relação à diagramação de materiais impressos, Roger Chartier (2016) argumenta que a disposição e a divisão do texto, as tipografias e as ilustrações são procedimentos articulados à área de impressão, não sendo decididos pelos autores, mas pelos editores livreiros. Sendo assim, uma vez que a viúva Ogier era uma editora, é possível que ela tenha realizado produções no campo da tipografia. Ademais, Hallewell (2012) afirma que a viúva Ogier foi uma das mulheres do período que mais obteve sucesso no comando de uma oficina tipográfica.

Rufina Rodrigues da Costa Brito enviuvou do tipógrafo carioca e precursor da imprensa negra Francisco de Paula Brito em 1861 – vale constar que ambos eram descendentes de escravizados libertos –, assumindo a tipografia do falecido, embora o nome desta não tenha sido alterado. Rufina conhecia o funcionamento da tipografia, dispondo de maquinários em bom estado. Livros como Synopsis genealogica, chronologica e histórica dos reis de Portugal e dos imperadores do Brasil, de Henrique de Beaupaire Rohan, foram impressos durante sua gestão. Em 1868, Rufina mudou a tipografia para um local mais modesto, dando continuidade aos negócios até 1875, quando tinha em torno de 60 a 65 anos (HALEWELL, 2012; GODOI, 2014).

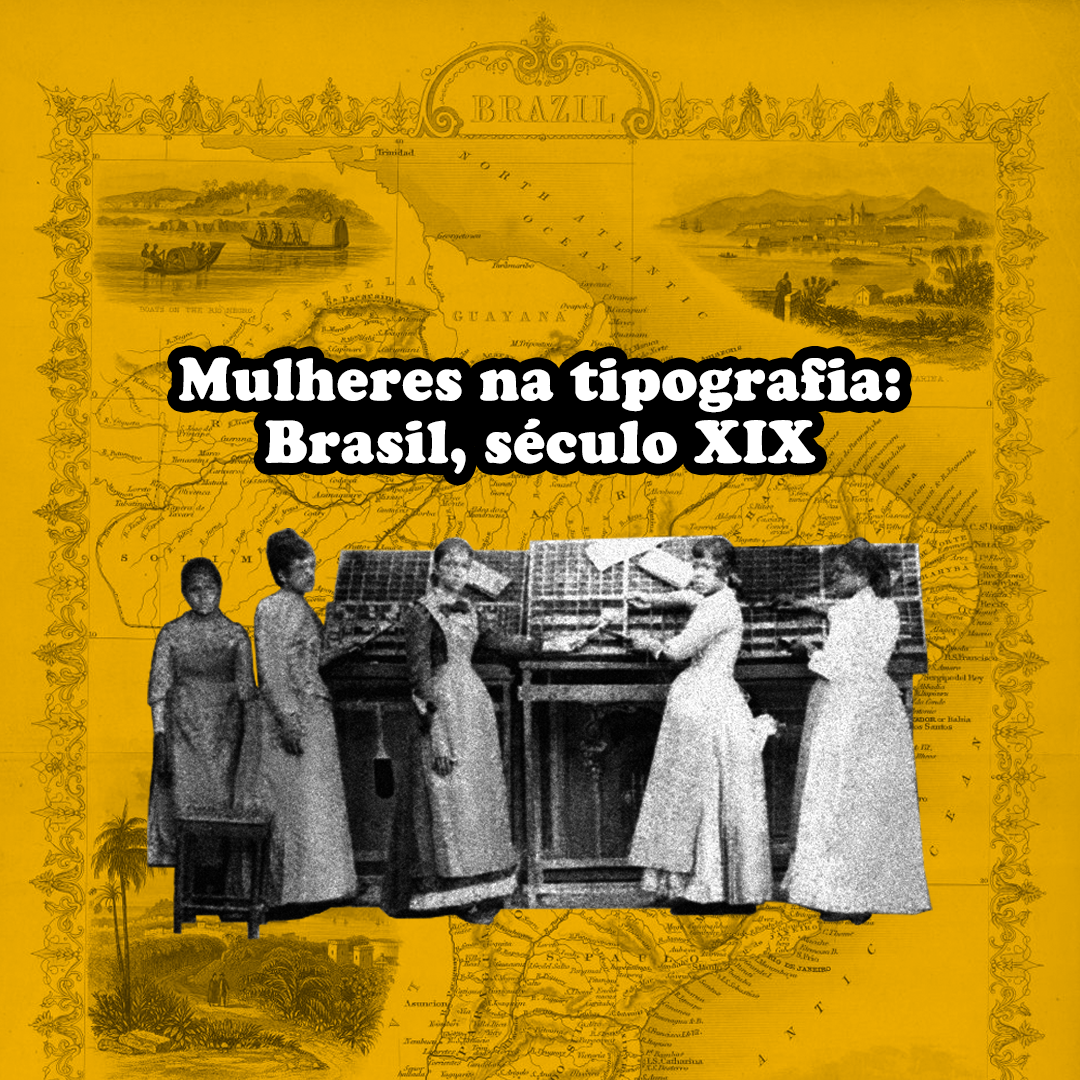

Ainda no Brasil, em meados do século XIX, no estado do Maranhão — e possivelmente em outros estados —, a contratação de mão de obra para a área de tipografia era difícil de ser obtida em vista dos baixíssimos salários. Logo, além de homens brancos, não era raro que escravizados e meninos, inclusive filhos de mestres tipógrafos, trabalhassem em oficinas tipográficas, sendo responsáveis por colocar as folhas no prelo e dobrá-las após a impressão, distribuir os tipos e realizar algumas composições, se aproximando daquilo que hoje chamamos de diagramação. Parte dos proprietários de tipografias também pensavam em solucionar a escassez da mão de obra a partir da contratação de mulheres, inclusive de meninas como suas próprias filhas, visto que a mecanização havia tornado o trabalho menos pesado em termos de força física. Ainda neste contexto, na cidade do Rio de Janeiro, tipógrafos acusavam a Imprensa do Governo de possuir uma sala secreta onde a tipografia era realizada por mulheres. Sendo assim, de modo geral, o trabalho feminino na indústria tipográfica naqueles anos era criticado por setores machistas da sociedade (HALEWELL, 2012).

Apesar disso, sabe-se que mulheres trabalharam em tipografias em algumas províncias do Brasil. De acordo com Ana Paula Oliveira Lima (2019), na tipografia Perseverança situada na província de Goiás e dirigida pelo jornalista negro e abolicionista José do Patrocínio Marques Tocantins, trabalharam várias mulheres negras. A tipografia era responsável pela publicação do jornal O Publicador Goyano, propriedade de José do Patrocínio. O trabalho feminino na tipografia é indicado, inclusive, pelo próprio jornal O Publicador Goyano (n. 31, p. 4), veiculado em 1885:

“Em as nossa officina trabalha actualmente nos serviços de distribuição e composição Vicentina Aurelia Fernandes, orphã de pai, cujo educação foi confiada desde tenra idade a uma irmã nossa. Como mostrasse desde criança decidida vocação pela arte, prestamos-lhe pequenas noções, que facilmente comprehendeo, e hoje, si não podemos dizer que seja a melhor, pelo menos é um dos primeiros operarios de que dispomos. E’ um facto este que vem nos mostrar que a curiosidade da mulher nem sempre é replecta de futilidades. O facto parece virgem na provincia, e hoje que se prepara a mulher por todos os modos para a sua emancipação futura e em que as redatoras haverá aos centos, é bom que se vão preparando as correctoras de provas. O facto será virgem na provincia de S. Paulo; na do Rio não é, pois as filhas do Dr. Alvarenga Pinto foram por muito tempo compositoras na typographia do Monitor Campinas”.

Sendo assim, o texto enfatiza que a atuação das mulheres na tipografia estava relacionada aos movimentos de emancipação feminina, assunto não raras vezes discutido naquele momento. O texto destaca ainda que no Rio de Janeiro também existiam mulheres trabalhando no campo da tipografia.

Em resposta à presença de “mulheres operárias” compondo equipes nas oficinas tipógraficas, a região de Goiás estava relacionada – e quem sabe até em vantagem – ao fenômeno de reconhecimento e valorização de mulheres no que tange ao acesso a um espaço de produção intelectual e material historicamente masculinizado. Tamanho avanço estava relacionado, em maior escala, ao papel da educação (LIMA, 2019).

“Com a devida modestia, tambem temos o que allegar sobre este assumpto: Desde 1878 trabalhão na arte typographica, primeiramente na extincta Tribuna Livre, – as Sr. as D. as Anna Gabriella Tocantins e Luiza Suzana Tocantins, sobrinhas e primas dos proprietarios deste jornal; e presentemente essas senhoras e mais duas mocinhas – Maria do Rozario Xavier de Barros e Joana Pereira Marinho, também parentas e educandas de Tocantins, são compositoras d’esta officina. Completa o quadro dos operarios da empresa Perseverança mais um sobrinho, aprendiz e outro affim que serve de motor (na falta absoluta da caldeira á vapor), impulsionando o volante da nossa MARINONI. Em resumo, a nossa empresa funcciona com a direcção e trabalho de José do Patrocinio Marques Tocantins e seu sobrinho Pacifico Eusebio Marques Aranha, com o prestimoso concurso de duas moças, duas meninas (bôas compositoras), e dous aprendizes, todos sobrinhos do primeiro; este pessoal tem fornecido, á mais de 6 mezes, o trabalho dos jornaes: Constitucional, Aurora e O Publicador Goyano, inclusive a parte intellectual d’este ultimo e as obras em avulso (O PUBLICADOR GOYANO, 1885, n. 31, p. 4)”.

Ou seja, o texto indica que a tipografia Perseverança, na província de Goiás, era composta majoritariamente por mulheres (Anna Gabriella Tocantins, Luiza Suzana Tocantins, Maria do Rozario Xavier de Barros e Joana Pereira Marinho), que passaram a atuar na oficina pelo menos desde 1878. Estas mulheres, parentes e/ou educandas dos proprietários do jornal (José do Patrocínio Marques Tocantins e Eusebio Aranha), atuaram como compositoras na tipografia. Tratava-se de mulheres negras letradas que também forneceram estudos científicos ao jornal, evidenciando que a imprensa era uma área que guardava possibilidades de emancipação feminina e negra. Inclusive, elas se posicionaram, ao lado dos sócios do jornal, enquanto protagonistas na causa abolicionista. Nesta perspectiva, a atuação das mulheres na imprensa goiana também foi capaz de tensionar modelos de feminilidades alinhados a ideia de incapacidade intelectual, uma vez que elas passaram a ser vistas como pessoas inteligentes e habilidosas. Ou seja, no que tange à área da imprensa, mulheres deixaram de ser vistas apenas como meras leitoras ou musas inspiradoras de folhetins e poesias (LIMA, 2019).

Neste sentido, mulheres tipógrafas assombraram o campo da tipografia não somente no que diz respeito à concorrência, mas também no que se refere à “feminilização” de uma atividade naturalizada como masculina, ou seja, uma ameaça aos modelos de masculinidades vigentes no período calcados em valores como provisão/sustento familiar, força e inteligência de modo que homens se sentissem “menos” homens (CRESTO e FRANÇA, 2022).

REFERÊNCIAS

BARROS, Jerônimo Duque Estrada. A Oficina Tipográfica do Rio de Janeiro: Usos políticos de uma imprensa colonial. In: Gutenberg – Revista de Produção Editorial, v.2, 2022. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/gutenberg/article/view/70463>. Acesso: 04/08/23.

BARROS, Jerônimo Duque Estrada. Conversa informal via Instagram (02/08/23).

BARROS, Jerônimo Duque Estrada. Na oficina de Antônio Isidoro da Fonseca: Levantamento e análise das obras produzidas pelo primeiro tipógrafo da América portuguesa (2012). Disponível em: <https://antigo.bn.gov.br/producao/documentos/oficina-antonio-isidoro-fonseca-levantamento-analise-obras>. Acesso em: 28/07/23.

CHARTIER, Roger. Do livro à leitura. In: CHARTIER, Roger (org.). Práticas de leitura. São Paulo: Estação Liberdade, 1996.

CRESTO, Lindsay; FRANÇA, Maureen Schaefer. Entre fantasmas e assombrações: mulheres na produção de periódicos no Brasil Império. In: Reader Clube do Livro do Design, 2022.

FERNANDES, Fernanda. A história da educação feminina. MultiRio, 7 mar. 2019. Disponível

em: <https://www.multirio.rj.gov.br/index.php/reportagens/14812-a-hist%C3%B3ria-da-educa%C3%A7%C3%A3o-feminina>. Acesso: 28/07/23.

FLEURY, Bento. A ousadia impressa das senhorinhas vilaboenses. 26/05/22. Disponível em: <https://www.jornalopcao.com.br/colunas-e-blogs/historia/mulheres-goias-402394/>. Acesso em: 28/07/23.

GODOI, Rodrigo Camargo. Um editor no Império: Francisco de Paula Brito (1809-1861). 2014. 340 f. Tese (Doutorado em História). Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, 2014.

HALLEWELL, Laurence. O livro no Brasil: sua história. 3. ed. São Paulo: Edusp, 2012.

LIMA, Ana Paula Oliveira. Imprensa abolicionista e resistência negra em Goiás no século XIX. 2019. 85 f. Monografia (Graduação em História). Instituto Federal de Goiás, 2019.

MELO, Chico Homem de; RAMOS, Elaine. Linha do tempo do design gráfico no Brasil. São Paulo: Cosac Naify, 2011.

PERUCHI, Amanda. No rastro dos jornais franceses oitocentistas: os anúncios e a vida social no Rio de Janeiro (1827-1896). 2016. 169 f. Dissertação (Mestrado em História). Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Franca, 2016.

RIBEIRO, Arilda Ines Miranda. Mulheres Educadas na Colônia. In: LOPES, Eliane Marta Teixeira; FILHO, Luciano Mendes de Faria; VEIGA, Cynthia Greive (orgs.). 500 anos de educação no Brasil. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2000.

[1] As leis portuguesas categorizavam mulheres – como também crianças e pessoas com algum tio de deficiência mental – como imbecilitus sexus (sexo imbecil) (RIBEIRO, 2000).

Texto + design: Maureen Schaefer França